2011年3月11日に起きた「東日本大震災」は、その恐ろしい映像とともに日本国民だけでなく、世界にも衝撃を与えた。もっとも脳裏に焼きついたのは津波の圧倒的な力に押し流されていく建物や車の様子だった。約18000人と言われる犠牲者の90%は、津波のために命を落としたという。

岩手県宮古市田老地区にあった当時全国最大規模といわれた防潮堤も津波は軽々と超えてしまった。最大マグニチュード8.0を想定し、高さは約10m、総延長約2.4kmという堤防だった。東北大の調査によれば、その防潮堤を襲ったのは想定の32倍のエネルギーをもつマグニチュード9.0の地震が引き起こした平均16メートルという大津波。防潮堤を乗り越え、基礎部分をえぐって堤を崩し、甚大な被害を生み出してしまった。

浸水深とエリアの人口を把握し

避難タワーなどを設置する

3.11から私たちは学ばなくてはならない。

1970年代ごろから”来る”と言われ続けている東海地震が控えていると言われているからだ。2011年の地震調査研究推進本部・地震調査委員会の発表で”今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率は60~70%”という予測が立てられている。そんな東海地震の際、もっとも被害が大きくなると予測されている静岡県には本震から5分以内で15メートル級の津波が到達すると言われている。

静岡県だけでなく、全国の沿岸部の市町村では、津波による被害が想定される地域に一時的に身を守る場所として、”浸水深”を考慮した「津波避難ビル」の指定を行っている。これは津波来襲時に耐えうる高さと構造を持った既存のビルを調査、指定するものだ。

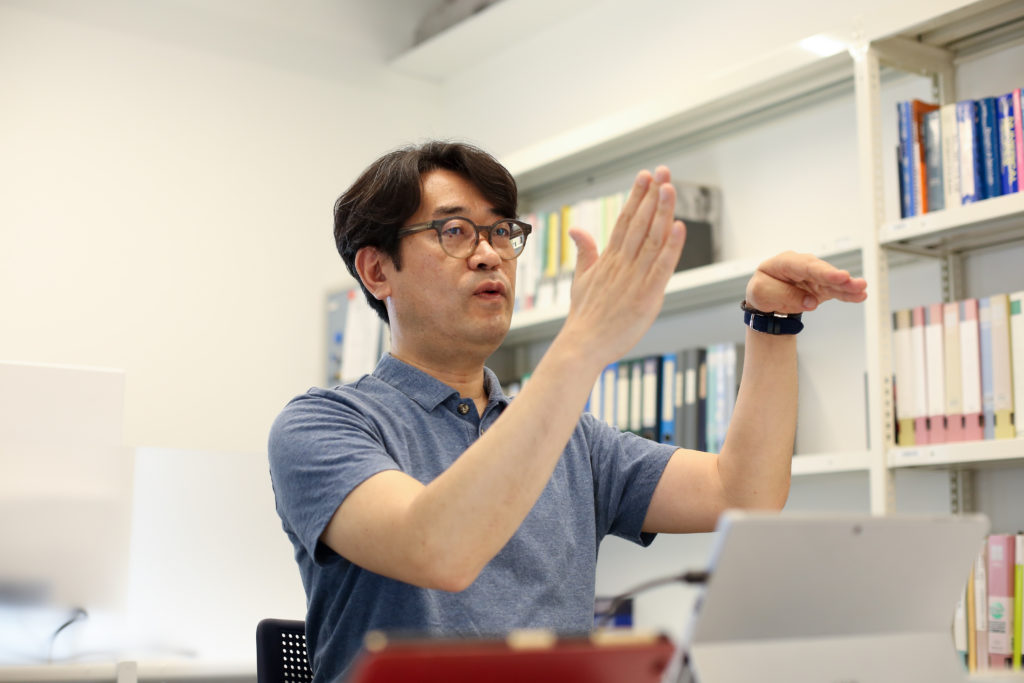

“浸水深(しんすいしん)”は、浸水時の地面から水面までの高さ(深さ)のこと(※)だが、我々が安心して避難できるビルの高さは”浸水深+4メートル”以上が必要だという。「ある海岸から500mはなれた場所の浸水深が6メートルの場合、10メートル以上…つまり4階以上の高さに避難しなくてはなりません」と話すのは、各地の被災地で災害調査を行なっている静岡理工科大学建築学科耐震構造工学研究室の崔琥(チェ・ホ)准教授だ。

※「静岡県GIS」を見ると予想される静岡県全域の”浸水深”を確認できる。

そのような建物がない場所には「避難タワー」や築山のような「避難マウント」が新たに建設されている。「避難場所である建物の耐震・耐津波設計もしっかりと確認することは当然として、周辺の人口を把握して、全員が避難できるだけの施設数を確保する必要があります」。

耐震性能は十分、

充実させたい耐津波性能

「静岡県の耐震性能基準は他県よりも厳しい。地震対策に関しては進んでいます」と崔教授。国の基準に基づいて耐震化されている建築物は全体で80%以上とかなり高い。

しかし耐津波についてはまだまだ追いついていない部分が多いようだ。地震と津波では建物への力のかかり方が”逆”。地震は建物上部に行けばいくほど力が大きくかかり、津波の場合には下部に最大の力がかかる。耐津波設計は耐震とは異なる考え方が必要なのだ。

「耐震性能は各方面の努力である程度保証されている。今後は津波の被害をどのように食い止めるかが問題です。津波による鉄筋コンクリート造建物や鉄骨造建物の転倒や倒壊の被害が見られた東日本大震災を教訓に、将来の大規模な地震・津波に備えて、安全な建物を建てるための設計・構造技術が必要なのではないでしょうか」。

実は耐津波性能をもつ建築物の設計法は2011年にすでに出ている。しかし、そこには波力や浮力に対する手法は示されていても漂流物の衝突は考慮されていない。崔准教授は、東日本大震災時に釜石市で船舶が建物に衝突した事例をもとに、その大型漂流物から建物を守る安全策を考える共同研究に参加している。漁港が多い静岡県では特に必要な研究だ。

「アメリカでは、津波の速さ・漂流物の衝突・浮力など絡まり合った複雑な要因を考慮した耐津波基準を設けています」と崔准教授は話す。さまざまな要素を過去の事例から考え合わせて日本に適した最適な答えを見つけていくしかない。

大地震が起こった際には、震源が近い地域では揺れと津波がほぼ同時にくる可能性がある。地震の揺れによってダメージを受けた壁が、さらに津波による衝撃でどのように壊れていくのかも学者たちに研究されており、解明はこれからだという。

こうした建物に関する地震、津波の複雑な破壊のメカニズムの解析が、地震の頻発する日本で暮らす人々の命を守る建築手法をこれからも進化させ続けていくのだ。

the 研究者

静岡理工科大学

崔琥(チェ・ホ)准教授

コンクリート系建築物の耐震性能および耐津波性能の向上を目指して、既存建築物の耐震・耐津波性能評価手法の開発、耐震補強・補修方法の開発、被災建築物の被災度判定手法・残存耐震性能評価手法の開発、新たな耐震・耐津波設計法の提案、などのテーマについて実験的・解析的研究を行っています。