家を出てふと空を見上げると、4つのロータ(回転翼)がついた巨大なドローン仕様の機体が何十台も飛び交っている。”空飛ぶクルマ”だ。AI(人工知能)が位置情報を把握、進路を決定し、急な事態にも対応し、乗客(もしくは荷物)を自動で目的地まで届けてくれる。あなたはスマートフォンを取り出し”空飛ぶタクシー”の手配をする。位置情報を把握し、空車だったタクシーが空からあなたの前に降り立つ…

そんな未来を実現させるのが「エア・モビリティ」の研究である。

世界各国で争うように研究がなされている「エア・モビリティ」は”空飛ぶクルマ”と称される次世代の運送手段だ。実際には電動・垂直離着陸型で「短中距離を自動で飛行し、安全かつ安価に人やモノを運ぶことができる機体」と定義され、近未来に実現を目指す乗り物である。

飛行する高度によって用途や運用方法が異なるが、数トンまでの荷物を運搬する機体、低空飛行し人が乗ることのできる機体などがあり、現在はUberやエアバス社など有名企業も開発に乗り出している。渋滞知らずの空飛ぶクルマが頭の上を飛び交う未来の実現のために。

「エア・モビリティは都市の渋滞緩和や過疎地域へのアクセス確保など、現代の日本における交通の問題を解決することができます。また物流にも大きな影響を与えるでしょう」と静岡理工科大学 理工学部 機械工学科の佐藤彰教授が話すように、これからの世の中に必要な研究であることは間違いない。

そんなエア・モビリティだが”最も近い”と言われている機体があることをお話したい。

それは、日本の[無人ヘリコプタ]だ。

世界に誇る”無人ヘリコプタ”の独自技術が

世界に誇る”無人ヘリコプタ”の独自技術が

エア・モビリティ開発の礎となる

まずは無人ヘリコプタの歴史を振り返ってみよう。

産業用無人ヘリコプタは、1980年代に農薬散布を効率的に行うことを目的として開発された。しかしながら、飛行特性が不安定であることから操縦が難しく、普及しなかったという経緯があった。また、火山観測などの災害対応にも期待されたものの、可視外の長距離を飛行するために必要とされる自律制御システムは当時実現していなかったため、本格運用には至っていなかった。

「マルチロータ型ドローンのように複数のロータ(回転翼)がついている場合は平衡を保ちやすいのですが、ヘリコプタのようなシングルロータの場合は難しい。そこで姿勢を制御する装置を開発し、無人ヘリの操縦安定性を高めることに成功しました」と佐藤教授は話す。これにより誰でも安定して農薬を散布することができるようになり、農業用の無人ヘリの普及拡大が一気に進んだ。

火山観測に関してもその後に大きく進展する。

「GPSを用いて、定められたルートを自動飛行できる技術が開発されたことで、危険な活火山の様子を上空から撮影することが可能になったのです。2000年に噴火した北海道の有珠山では、世界で初めて無人ヘリコプタでの火山観測を成功させ、2013年に噴火した西之島の観測でも活躍しました」と佐藤教授は話す。飛行ルートをあらかじめプログラムで定め、可視外のエリアを3~5km自動飛行し、火山口などの危険な場所での観測も可能にした。西之島では監視艇の揺れる船体から離着陸を行うことで、海上監視業務や物資輸送用途への展開も見えた。

1980年代に産声をあげた総重量が100 kg 近いシングルロータ型の無人へリコプタは、民間企業等の利用としては世界で広く普及するまでになった。

何よりも、その歴史の中で蓄えられた技術は、日本独自のものとして世界的にも評価が高いといわれている。

産官学協同で挑むプロジェクトで

空飛ぶクルマの未来が見える

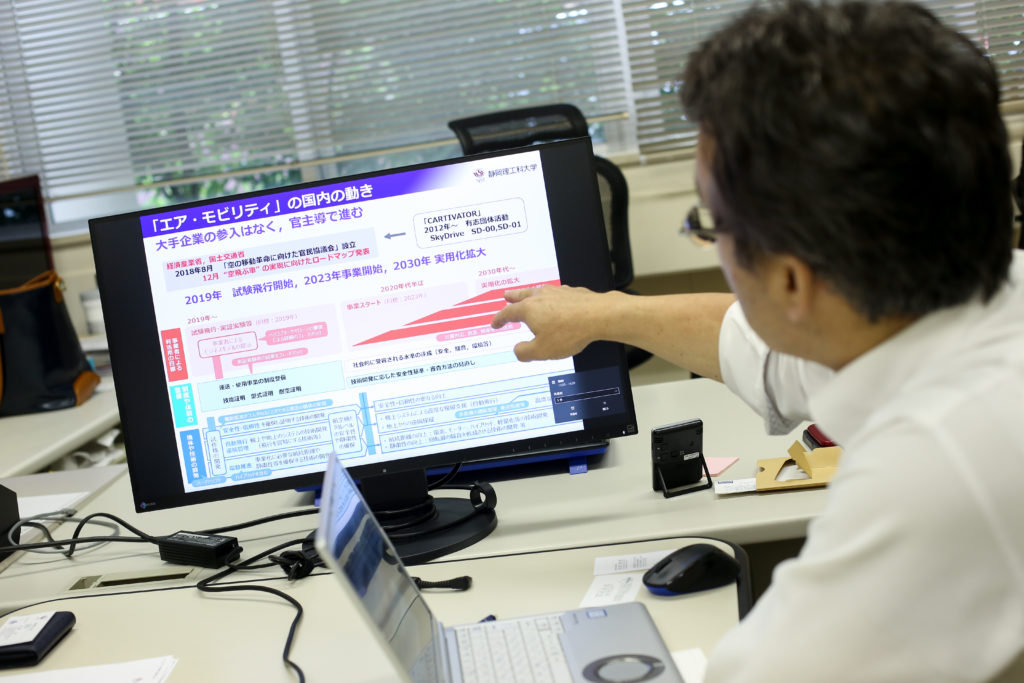

現在120社がエア・モビリティの開発に参入しているというが、世界全体で規模が250兆円とも言われる巨大市場を考えれば、競争は激しさを増すことは想像に難くない。しかしながら、まだ世界的にも開発や法律の整備が進んでおらず、これからどこが主導権を握るかというような段階である。航空機産業において世界に遅れを取った日本は”今度こそ”との思いか、このエア・モビリティの開発・整備に多大な期待をかけている。2018年8月には経済産業省と国土交通省が「空の移動革命に向けた官民協議会」を設立。エア・モビリティの実用化を目指して取り組むべき技術開発・制度整備について協議された。その後ロードマップが公表され、試作機の作製・試験飛行の許可・制度整備などが行われていくことが決まった。

「運用制度化・自動化・大型化・効率化・電動化においてまだまだ解決すべき問題は多い。私たちは運用の制度設計・機体の制御技術・ロータの空力解析・シミュレーション技術の向上・マルチロータと固定翼のハイブリッドの5つを研究していく」と佐藤教授は言う。

研究と実証実験までスムーズにできる環境も整っている。所属する静岡理工科大学は(株)フジドリームエアラインズと包括連携協定を締結しており、また佐藤教授が無人ヘリコプタの共同研究をしているヤマハ発動機株式会社も強力なパートナーである。

様々な企業と連携し意見交換することで、佐藤教授は成果を上げて、静岡県から国へとプロジェクトを展開していく考えだ。

以下は経済産業省の作成したエア・モビリティのイメージ動画である。

ユーザーに優しいインターフェースでサービスを享受でき、全てが自動制御で誰でも簡単に飛行することができる。過疎地にいても気軽な移動手段があるのなら、都市部から抜け出して暮らす人も増えるのではないだろうか。バッテリーの進化などでさらに長距離の移動が可能になれば、もはや道や線路すら要らなくなるのかもしれない。

暮らし方や交通のあり方も変えるであろう未来の乗り物をめぐる研究はまだ始まったばかりである。

the 研究者

静岡理工科大学

佐藤彰 教授

世界各国で研究が行われている「エア・モビリティ」。同研究室ではそれに最も近い機体「無人ヘリコプタ」の開発をおこなっている企業との共同研究をおこなうことにより、大型化・自動化・電動化した「次世代無人ヘリコプタ」の研究を行い、その先にあるエア・モビリティの実現を目指している。